*当サイトではアフィリエイトプログラムを利用しています。

私が考えていたデザインで、外構工事を専門誌でいろいろ調べたところ、考えていた予算(約60万円)の3倍以上かかるとは、人件費の相場を考えれば想像できたのに。

自分の仕事である大規模工場などのメンテナンス会社の営業をしていたのに、そのぐらいわからないとは情けない。

しかし、自分のデザインで完成した外構の姿を考えるとあきらめきれないので、自作を決意しました。

・そして、材料の選定から購入までと、工事のハウツウ本を参考に休日を利用して、約1年半で完成しました。

・なお、総費用は少し多めに掛かりましたが、思う通りに仕上がりました。

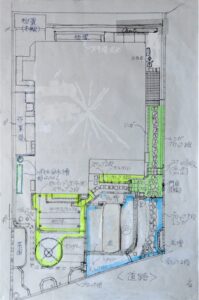

外構の計画・構想・設計

外構工事の費用節約用の模型と平面図作り

*材料は主に厚紙と発砲スチール板

*建物模型も、我が家の全体のイメージを見たかったので、工事をしながら作っていました。

*そして、約3か月過ぎた頃、ハードな工事によるモチベーションダウンがピークでした。

*しかし、模型つくりを始めたことにより、完成イメージが見えてきて、復活!!できました。

<平面図>

<手作り模型です>

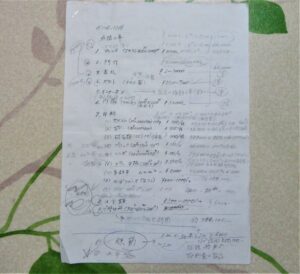

材料をリストアップした手書きメモです。

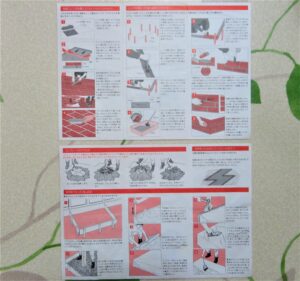

工事用のホームセンターで頂いたD.I.Y.のリーフレットです。

・コンクリートの作り方、外構などについて参考となるD.I.Y.本など、いろいろあると思います。

ブロック塀などの場合、国土交通省の建築基準法があります。

◎国土交通省のホームページに掲載している建築規準法を必ず一読ください。

<作業中に起きた、いまでも感謝している出来事>

●それは、近くで外構の工事をされていた職人さんが、素人である私のブロック積の様子を見ていて気になっていたようで、自分の専用の鏝(コテ)を譲ってくれました。

・上のコテは、モルタルを練ったり、平塗り等に使用

・下のコテは、ブロックとブロックをモルタルで接着して、目地をならすときに使用します。

DSC_0001

・おかげで本当に作業効率が良くなりました。

◎ 職人気質の素晴らしさに感謝です。しかし、私は、職人さんのお仕事を減らしたかなと、ちょっと複雑なおもいです。

・職人さんの生活を支えてきた貴重な道具です。今でも、その鏝を補修用などに大事に使っています。

スポンサーリンク

アウトドアや防災に活躍!【ポータブル電源】

![]()

![]()

<作業中に見つけたコウモリの泊り場所>

●ある日、裏庭の砂利敷作業をトン理場所き地面に小さな糞がたくさん落ちているのに気が付きました。

*そして、調べてみると、アブラコウモリでした。お泊り場所は軒下でした。(屋根裏には入っていないようです。)

*。なお、アブラコウモリは、寿命が3~5年ぐらいとのことなので、何代にも渡って、荒れ放題になっていた裏の宅地の虫などを捕食してくれたでしょう。感謝しています

*しかし、荒れ放題になっていた裏の宅地にも、1年ほど前に待望の家が建ってくれました。

そのおかげで、我が家に侵入してくる虫はほとんどいなくなりました。

*それでも、時々、コウモリが泊まりに来ています。裏に家を建てられたご家族には、幼い子供がおられます。

*そのため、コウモリは衛生上良くないということと、虫の襲来もほとんどなくなったので、お泊りを遠慮していただくことにしました。

*「アブラコウモリのお泊りをハーブ飴で遠慮してもらう方法」で紹介しておりますので、宜しかったらご覧ください。

約20年後の外構の姿

カースペースの後側です

*門扉の右隣のグリーンの箱は、開運を願った木製の手作り郵便ポストです。

*茶色の門扉は既製品を購入しました。

ブロック塀の道路側(上)と庭側(手前)

*今年もハナミズキがきれいに咲いてくれました。

・お隣さんのハナミズキはまっすぐに高く伸びているのに、なぜか、我が家の木は、家主と似ているようで、低く横に広がっている。

*なお、庭側にブロック塀の地震倒壊防止のための補強部を設けています。

道路から見た門扉~玄関

右隣のお宅とは、仲良しなので、フェンスを設けていません。

門扉から玄関までのアプローチ

・さすがに、張り付けた鉄平石などの表面が汚れてきている。

・今まで、手入れしたことなかったので、ブラッシングをしてあげたいと思います。

エクステリアの工事費用の節約による後悔無し

*東日本の震災の時、我が家の付近が震度6弱だったのですが、節約したした工事によるブロック塀などの外構に被害は全く無く、まだまだ健在で後悔なしです。

*今まで頑張ってくれたブロック塀たちにも、そろそろ劣化あると思うので、これからも養生してあげながら共に過ごしてゆきたいと思っています。

コメント